外婆曾住燕山街

文|楚不死 插画、编辑|马桶

我不知道五十六年前的长沙之行对于我外婆来说意味着什么,也许那时,在她眼里——明天,只是一桌不得不吃的残羹冷炙罢了。

她离开长途车站,拎着一个土蓝色包袱,茫然走在东塘的路上,她不认识任何一个擦肩而过的行人,惟有东塘那一片高低起伏绿油油的岭坡上,那一眼望不到尽头的茶园,像极了家乡的茶籽树……

外婆的家乡在湘江的支流涓水的上游——湘潭青山桥镇的岸边。涓水,古称兴乐江,北源南岳白果镇,又名白果河;南源湘潭境内最高的山——昌山,传明正德皇帝途经住宿一夜,又叫易俗(一宿)河。

命途多舛的外婆是外公的续弦,为外公生了俩个女儿。小女儿周岁,外公就意外去世了,这对外婆打击不小,但也是幸事,因为外公的身份是敌党党员,还任着乡镇的公职,虽从未作恶,但那种身分在解放后历次运动中即使不被斗死也总要脱数层皮。后来母亲纵然积极上进,拥护各种政策,却偏偏入不了党,就是由于身份传承上标有历史暇疵。

外公很早就入了同盟会,在那个兵荒马乱动荡的年代,仗着身强体壮学了拳脚刀棒,又急公好义,被乡邻们推了出来,维护本地安宁。外公的暴亡一直很传奇——坐在屋檐下纳凉,让檐上一口青砖不偏不倚地砸中太阳穴而死。外婆让人去找他最铁的结拜兄弟报丧,那人骑在高头大马上只是淡淡地说了四个字“人死义丢”,叫我外婆听了愤懑不已!

那人叫张碧村,也是个练家子,家里良田广厦,是方圆百里势力最大的团总。传言他参加了广州黄花岗起义,他本来是第七十三烈士,仗着一身功夫,负伤后舍命逃逸。他后来与何键的卫士长、杜心武的名徒、时任湖南国术馆馆长、创办长沙骨科医院(今长沙市南区医院)的柳森严在长沙打过擂台。柳在湖南和平解放后被镇压,据说他武艺高强,是被铁丝戳穿琵琶骨后连中数十枪才毙命的。而张碧村知道自己解放后讨不了好,连夜南遁,仍在衡阳地段被捕获,但他在看押人员眼皮底下挣脱五花大绑,潜逃香港,后以设馆教武谋生。

改开后,政策转向,外资台港全成了香饽饽。连红军首叛龚楚都众星捧月衣锦还乡了,他也在九十年代后荣归故里。市县乡邻自是夹道欢迎,港币与金戒指散了一些,只是斗转星移间,妻亡子散。后来他要探访我外婆,外婆深恨他吊亡时说的“人死义丢”,坚决不见。再再后来,乡人说我外公是张碧村下的手,内情是一山不纳二虎,扑朔迷离,也只能由历史去细嚼反刍了。

外公走后,外婆过得极其艰苦,拉扯两个孩子,要像男人一样努力,耕地,织布,担水,种菜,片刻不得清闲。小女儿三四岁时,染时疫痢疾,当地称红白冻子,不停地呕吐白色的胃液,排泻红色血块,无钱医治,抱在手上眼睁睁地看着生命消逝。

四十年代“走兵”,寻山觅岭地躲藏日寇,等到战兢兢地回家,啥都被洗劫一空,带不动的碗碟缸锅全被砸碎,连藏在屋角一小坛猪油都让日本鬼子拉了一泡屎!遑论鸡鸭猪羊,连农家性命般的耕牛也被宰杀殆尽!

某日,外婆在河边洗衣,几个日本鬼子向她追来,吓得她魂飞魄散,忘命沿着涓水河奔逃,最后在鬼子的几排枪声中涉险过河。家里几个亲人都被日本兵开枪打死,姑外婆就这样守寡一生,所以外婆毕生都痛恨日本人,提起“日本”就双眼喷火,咬牙切齿。

外公前妻有个儿子,解放后分得一台棉纺机,周围几十里,就这一台,所以来纺棉的村民们络绎不绝,生意非常红火。外婆拉扯大女儿,还得照顾这个舅舅的日常起居,舅舅厌憎不是亲生的娘,即使每天收入四五百万(第一套人民币),却从不交钱给外婆使用,还染上赌博恶习。

临近过年,家里快揭不开锅了,外婆吩咐母亲:“你去找哥哥要些钱过年!”母亲找到牌桌上的舅舅,舅舅旁边的钱一叠一叠的都用皮筋扎着,母亲嗫嚅着说明来意,晾了她半天后,塞给她三百块。母亲拿了相当于三分钱的纸钞,心冷了半截。那年,外婆与母亲过了一个凄凉的除夕。

第二天,好心的邻居告诉外婆,舅舅这几晚通宵赌博输了好几千万,外婆再也忍不住了,带着母亲去指责舅舅,舅舅却泼口大骂:“我又不是输你嫁娘的钱……”这话是外婆那边乡俗中对女子最苛毒的咒语,外婆不堪他的辱骂,打了他一巴掌,却被年青力壮恼羞成怒的舅舅扯住长发按在地上暴打……母亲在一旁年幼力弱掰扯不动,哀哀大哭。

后来氏族出面调解,寒心如冰的外婆将那被扯掉的一把头发塞入墙缝,执意离开,携着母亲在另一处偏僻的山头搭建草屋开荒垦地,种了半个山坡的红薯,母女俩就靠这过活。母亲说,尔后看到红薯就腻了,早晨红薯,晚边也吃红薯,蒸,煎,煮,糅糠,混蒿子,拌野菜,红薯片子,红薯耙耙……日夜盼着吃顿米饭,可胃里全是红薯味,这玩意儿滞气,一天到晚都是红薯屁。不过,再怎么说,总比那遍地乱葬的饿殍好哪去了!

即使这样,苦日子也难以为继,外婆要顶着烈日在三伏酷暑下做着连男人都吃不消的活——在涓水河边车水机上往田里车水,一连五六十天,几次在炎炎夏日下晕倒在水车边。母亲望着晒脱了几层皮的外婆哭了:“霞岭的某某、石鼓的某某某去了城里做保姆,都能活下去,妈妈您去啊,去啊!”这样才把劳累得濒临死亡的外婆劝服。

送外婆去长沙,年仅十一二岁的母亲送过一程又一程,拉着外婆的手双泪涟涟,舍不得放手。

举目无亲第一次来长沙的外婆从东塘往北蹒跚走着,来到窑岭橡胶厂一处人力招工的场所,站个位置,从包裹里拿出针线,静静地给母亲打着鞋底。山不转水转,水不转路转,天无绝人之路,这时她遇到她生命里的第一个贵人:王爹。王爹当时十分年轻,朝气蓬勃,充满革命理想,跟着四野一路浴火南下,是个年轻的老干部。他在湖橡工作繁忙,老婆又刚生了个女娃,正要觅一位保姆照看家庭。在人声鼎沸的市场里,不是斜眼乜视行人的市俗堂客们,就是乡音俚语七嘴八舌的徐娘老妪,让王爹鄙薄不已,猛然抬头,发现一隅的外婆,虽然穿着粗布缯衣,却整洁安静,他一下就中意了。招至家里,外婆洗刷扫抹无不精致,待人接物十分周到,上上下下一家都喜欢。呆了两天,王爹就叫外婆回乡下,让大队部打个迁移户口过来。

外婆的吃苦耐劳沉言寡语一下拉近了与老王一家的距离。他们把每个月的薪水放在抽屉里,任由外婆支使。后来他们又添了个女娃,全家生活都由外婆打理。直至1957年,老王响应党的号召,不搞“资产阶级特权”,又时值长沙建设京广复线,就让外婆去铁路食堂炊事班工作。

老王家女儿后来一直把我外婆当另一个妈,数年前母亲带我去老王家拜年,老爷子住小吴门省药监局宿舍,虽然九十几了,满头白发,仍精神矍铄,跟我畅谈革命理想。望着他住在简陋的房屋里,一辈子从来不搞特殊不谋私利,让人好生敬佩,一个厅级离休老干部,依然满腔的共产主义情怀,令我不禁由衷慨叹,这位朴实无华的老爷子是一个真正的共产党员。

外婆的勤劳让她得到了肯定,京广复线指挥部在全市大会上表彰了她。铁道竣工后,她又和认识的一群姐妹们创办了衬壳厂火药厂蚊香厂石棉瓦厂,无一例外把工厂建成规模就移交给街道企业。那个年代,奉献是一种习惯。外婆也安了家,在城郊结合的燕山街搭了两间简陋的土坯房。

燕山街,长沙燕子最多的地方,而外婆家乡涓水河边,也盘旋了许多燕子。

穷人的孩子早当家。母亲孤身一人,在乡下困顿的环境里十分刻苦勤奋。听母亲说,冬天寒冷最难捱,光着脚丫几十里泥泞路程往返读书,后来冻得实在没办法,趁别人做木器活时央求木匠割了两个竹节,钻上几个孔,串上草绳,做了双竹鞋。居家的油盐钱与读书费靠自己半夜去涓水河、池塘罾鱼,通常要忙到清晨,捞些小鱼小虾烘干后拎到集市里换几个小钱。有次实在想念外婆了,就与同村另外一个同龄女孩纸长途跋涉去长沙,四五百里路,整整走了三天,饿了就啃自个带的炒米,渴了就饮河水井水,困了就去求宿面善的村人,在屋檐或偏房将就盘桓一晚……

哈代在《德伯家的苔丝》里写道:“有缺憾的人胜过完美无缺的人。”那个年代,唯有努力才是唯一的出路。母亲十来岁就考上了师范,婉辞了大队让她担任妇女主任的邀请,十五六岁就参加了教师工作,俨然比周遭那些报名去新疆的女子命运要好得多。

尔后,外婆听信了街坊的热心说媒,将母亲介绍给了也住街上的父亲。彼时就算结婚了,迁户亦是极难之事,乡村转到城市与调动工作无异,难于上青天。所以母亲婚后仍在乡下学校教书,因为乡村学堂采取流转制,每位民办教师长则三二年,短便一年半载就要轮换学校,我与姐弟三人只能择一个幼龄放在母亲身边,其余全交给外婆抚养。

“唐娭毑,你屋里不死伢子又打哒我崽!”

“唐娭毑吔,你屋里孙又把我晒的酸菜掀翻哒呢,你看何什搞啰?”

……

燕山街贤邻们无穷无尽的投拆在我童年的成长路上须臾相伴。我们姐弟仨间龄俱是三岁,轮至我五六岁从乡间进城念一年级,因为母亲远离,父亲常常出差在外,外婆工作还得管着姐姐与我的生活,哪有闲暇顾及我的调皮捣蛋。

燕山街那时位于长沙市东区最东,城郊结合部,街东有个东屯渡公社,现在的芙蓉宾馆位置,街东边两头都是菜农户种的田,其子女与西边吃城镇粮的这头口音略有差异,一起上学尚受睥睨冷眼,我这个一口第三世界乡音的莘莘学子一进校,更是羊入虎口,放学归来,从头到脚,还有书包,没有一处干净的,不是被人扔了泥巴沙子,就是被热情的学友们用毛笔蜡笔一顿鬼画桃符。

“哪里有压迫哪里就有反抗”,同龄的歧视,年长的欺负,让我性格变得日益叛逆倔犟。旁人一但欺侮我,我便拼命反击,这让片刻没有安宁的外婆更加忙碌,不光要清洗衣物鞋袜,还得准备几瓶红药水紫药水给我涂抹鼻青脸肿处。

“你该杂瘟祸,早上穿的衣服就邋糊死哒!”

“又要做赔匠!寨唤档死人吗嘎不死你咯杂鬼啰!”

一口标准的湘潭腔,同时针箍粗茧的手指在我左右躲闪的头顶敲击着。

印象里,那时外婆没有半点闲憩功夫,不是围着灶台烧火煮饭洗刷,就是做针线纳鞋底,我们全家的布鞋棉鞋都让她包办了。墙边上养着两只生蛋鸡,蛋只有生日才会有一枚蛋炒饭吃。十几个菜坛子让她盘算着仅有的几个钱与每月发的副食票搭配去菜场购回豆腐、青菜、罗卜等做成酸菜盐菜泡菜腐乳等,剩下的米饭用箕箩放瓦屋檐上风干,炒一下就是极佳零食。工资就那么多,日子紧巴巴的,外婆还五元八元一个月的带着附近上班族的幼儿,虽然饭有得吃,但平常难见荤腥,只有过年或亲戚来时才有荤菜,我夹多了,外婆会狠狠瞪我,再用筷子拨开我的筷子,我瘦得像根竹竿,胃里老是打瓦。

那时候走街串巷讨饭的人挺多,外婆看见年老的乞丐,总会给他们装上一大碗饭,再从坛子里捞些泡菜浇在上面,临走,还会抓一捧米或一个小钢蹦放在他们的讨米袋里。但如果年轻一些的叫化子来,非但没有施舍,还会遭我外婆狠狠一顿数落:“叫莫自己凭力气去赚饭呷啊!”“身强力壮的人,丑噻,来要饭!”骂得那人悻悻而去。

我出生时,外婆工作在张公岭的石棉瓦厂,很远,一大早要带着姐姐从燕山街出发,薄暮时分回家。数十里路,要么是出门坐四分钱的公共汽车,要么是四分钱的返程车,让幼年的姐姐吃尽苦头,常常一边走一边哭。外婆退休,又去五里牌肉联厂上班补贴家用。我去过那厂子一次,一个滚烫的大水漕,外婆与一群女工在热气腾腾的雾气里用剪刀剪着鸡鸭的肠子与内脏,即便带着口罩,那堆积散发的鸡鸭屎味脏器恶臭还是让人令人作呕,三日茶饭不思。

改革开放后,母亲费尽气力终于迁了户口到长沙,从平房搬到了楼房,吃上了梦寐以求的馒头。外婆不喜改变,仍住她燕山街小屋里。

长岛饭店芙蓉宾馆外贸大楼兴建,东屯渡公社拆迁,街道人防拆迁,街邻们都找了生财之道,外婆更不例外,领着我们,推车扁担齐上阵,把废砖一担担一车车运至门口,用柴刀砌刀铲磕掉旧砖的石灰,再八分一毛的卖给工地。印刷厂的大小纸盒包装也一摞摞领回家,外婆做好一大盆灰面浆糊,督促我们折叠粘合这些酒瓶墨水瓶硬包装盒,四分钱一百张。那几年,家里全是这种包装盒。

天气暖和,坚冰便会融化,蜜蜂与苍蝇就会飞来飞去;日子渐渐好了,患难夫妻也到头了,父亲爱上了跳舞,结识了新欢。这彻底成了外婆至死也没放下的心结,如同她居住的那间旧屋,划了棚户区改造,划了四十多年的红线,一直到现在依然不拆不挪。外婆平日最讨厌水性杨花子,更恨朝三暮四郎。父母离婚后,她有些郁郁寡欢,有时去旧屋看她,她怔怔地坐在那,不知想什么,四周光线漆黑,从来不开灯。接她住一起,她始终不习惯,说居住的楼房吵闹,觉得周末母亲与我们子女搓麻是不务正业,外公就是因为赌博输掉祖业的。

那产业我见过,一大片田,几座山,在那个叫烂泥冲的山坳,外公的坟茔埋在那,祭扫时我们要吩咐坡边的方家帮忙,清明时砍掉路径上疯长的藤蔓野草,回程我们会多给点钱买走她的蛋和鸡。方家人极好,每次总要泡茶以待,临走还会剁几个春笋相赠。方家便是在赌桌上赢了我外公祖业的人,没几年,就被人民政府划为地主,在之后的运动中脱了十八层皮。

到生命的尾声,外婆对母亲说了她的惧怕,她要叶落归根,百年后进土为安,不肯入火。母亲都答许了她,还承诺自己死后也陪伴她一起。

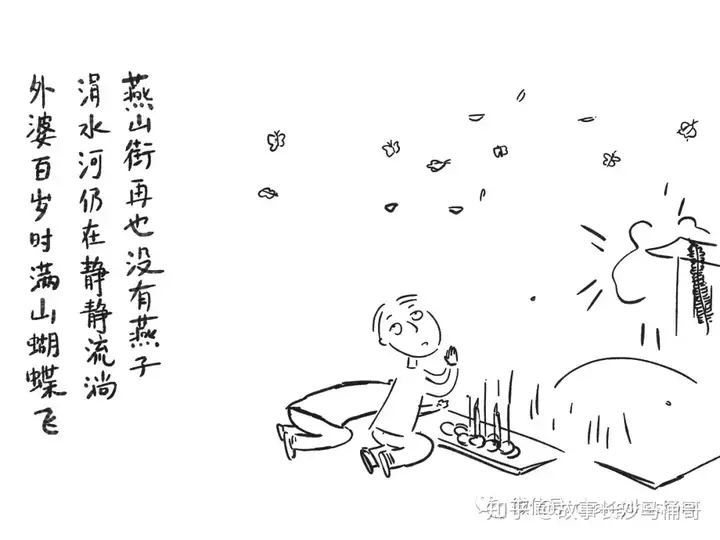

外婆的坟选址极佳,也留了母亲陪护位置——在一处山窝,草木茂盛,风轻月照,站在那,可以眺望弯弯的涓水河。外婆百岁那年,按当地习俗,她会积福再投胎成人。仪式时,我们跪在那里,烧香,燃烛,鞭炮嘶吼着,纸灰化作白蝴蝶,漫山遍野飞去……母亲悲从中来,泣不成声。

而只有迩近的涓水河静静流淌,天空里没有一只燕子,仿佛百年间什么事从未发生过。忽然我想起《呼啸山庄》里的尾声——我在那温和的天空下面,在这三块墓碑前留连!望着飞蛾在石南丛和兰铃花中扑飞,听着柔风在草间吹动,我纳闷有谁能想象得出,在那平静的土地下面的长眠者,竟会有并不平静的睡眠。

外公曾说:“老板娘子哎老板娘子哎,以后你就靠XX了!”XX指我母亲,称外婆“老板娘子”是恭维调侃还是心愿,外婆应该清楚,但是她没有一时一刻享受过。

这时,不远处传来一阵喧嚣的歌声——

“mountain top 就跟着一起来

没有什么阻挡着未来

……yi yi yi你不在我不在

yi yi yi 谁还会在……”