原标题:中国古代头盔的主要类型

中国古代保护头部的盔甲在先秦时期被称为胄。在甲骨文铭文中,头盔被画成盾牌,顶部有垂直管。而安阳殷嵩墓出土的很多青铜器,也完全符合这一现象。但是,西周和春秋战国对其他古代无竖管头盔的定义缺乏标准。

因此,铁头铠甲作为分界线的出现,在此之前,无论它们是否有竖管,它们都被称为胄,无论材质特制皮革还是青铜,之后,它们被分为两类:兜鍪,头盔)和盔。但那些以羽毛为装饰的竖管的,还是叫胄,比如清代的统一风格。

先秦时期的古代头盔

先秦时期的青铜胄,以商周为界。商代周朝的表面一般铸造有陶铁、圆形向日葵等图案,江西兴安县出土的物件尤为精致。

西周、春秋、战国的青铜周基本平原,周顶不再有竖管,而是多以环纽扣和条纹代替。只有少数周朝的嘴巴上装饰着半球形的凸起,但侧面向下延伸以保护脸颊,为后来古代头盔形状的创新开创了先例。

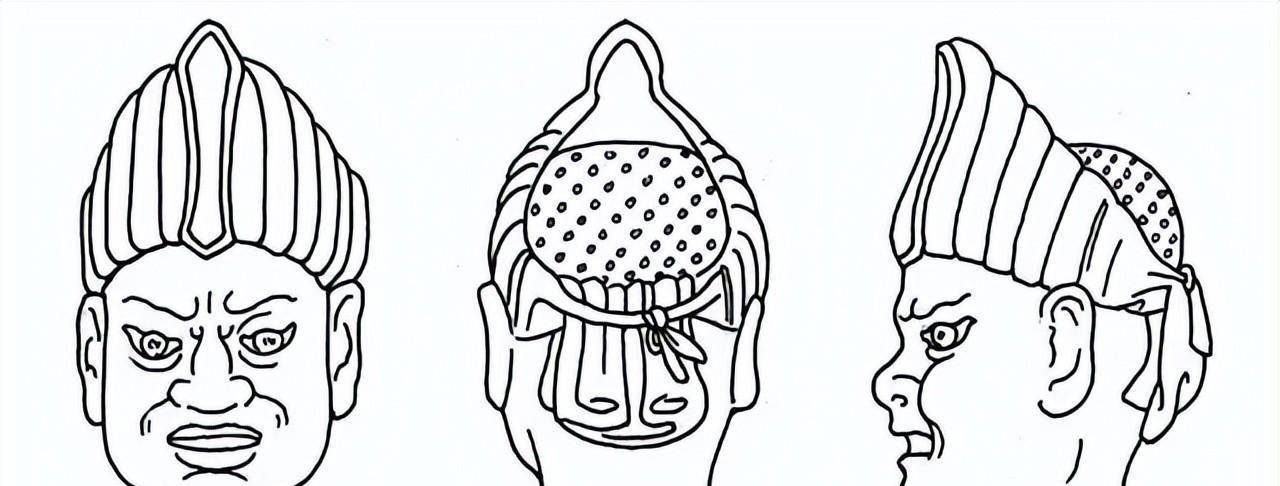

前秦时期的皮周只有隋县战国墓群和湖北九连墩两件,由各种形状的铠甲组成。胄铠甲向下延伸至脸颊和脖子后部。穿皮周,只能露出前脸。有比商周时期青铜周更大的保护区域。

在商末和周初出现了一种以皮革为主体的复合周帽和顶部、额头、指甲两侧点缀有青铜饰品。山东滕州商周墓出土了几件实物。从防护强度来看,这种新型的周比纯粹用青铜铸造的周更好。从这种关联来看,盔甲的制造中一定有这样的现象,但到目前为止还没有发现任何物证。

战国、秦汉时期的兜鍪

兜鍪一词起源于《后汉书-袁绍传》的记载。兜指口袋之类的东西,而鍪是一种古老的炊具,大概是早期的铁头铠甲,比如河北沂县延夏渡出土的实物,确实与口袋形炊具相似,故得名。

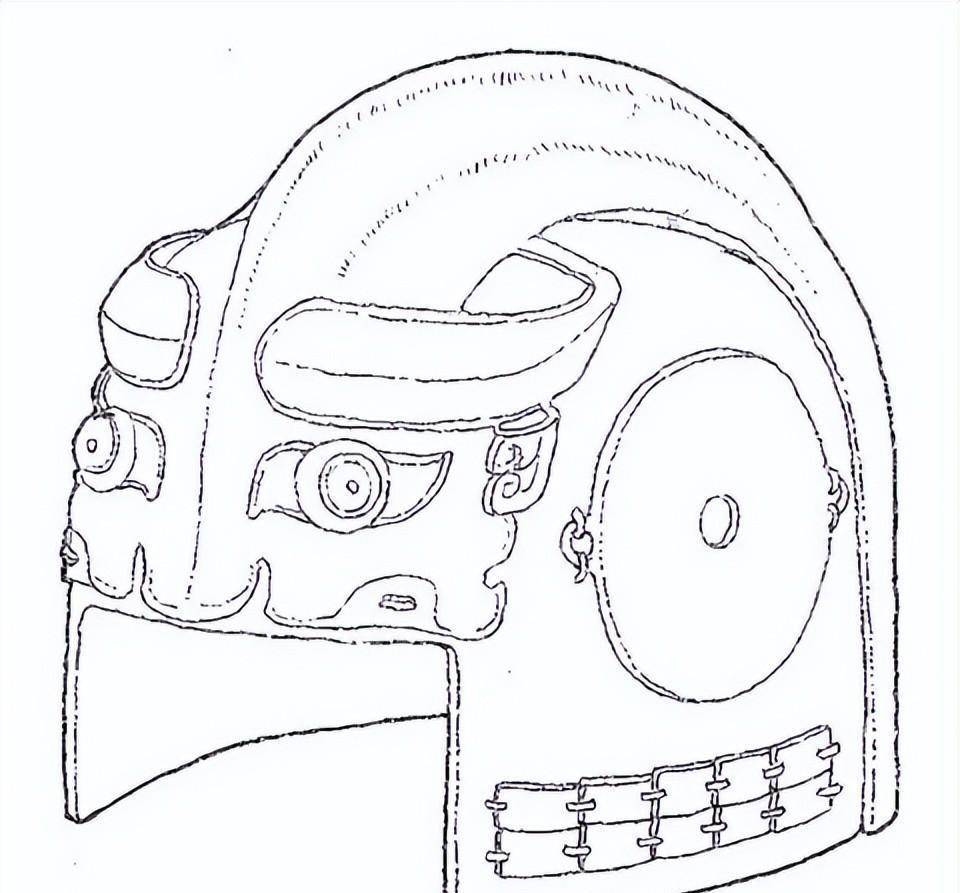

燕夏都出土的兜鍪,由87件铁甲组成,顶部是由两块半圆形厚铠甲制成的圆形平顶,以及两件口下颚处弯曲角向相反方向延伸的异形颚护甲。

兜鍪铠甲的边缘有细小的穿孔,应该用来缝制包裹边缘的内衬皮革或编织材料的针眼。从修复的物件可以看出,窦某可以更贴合头部和脸部。

1995年,同一地区又出土了一座造型基本相同的兜鍪。这个尺寸稍大,由69件铁甲组成。这两件斗牟都属于战国后期,但最大的区别在于,第二件额头上装有眉板,铠甲片覆盖了整个脸部,只露出眼睛、鼻子、嘴巴的三条缝,很像欧洲中世纪战士的头盔。

中国古代骑兵最早出现在战国晚期。诸侯国的骑兵在赵武灵王换装为胡骑射军的推动下逐渐发展起来,但当时马镫还没有发明出来,马鞭的困难制约了骑兵的发展。身穿厚重的铠甲,骑在马镫上,单手握长矛和戟,在战马相遇的瞬间击败对手。所以上半身,头部保护特别严密,否则导致骑兵处于不利境地。

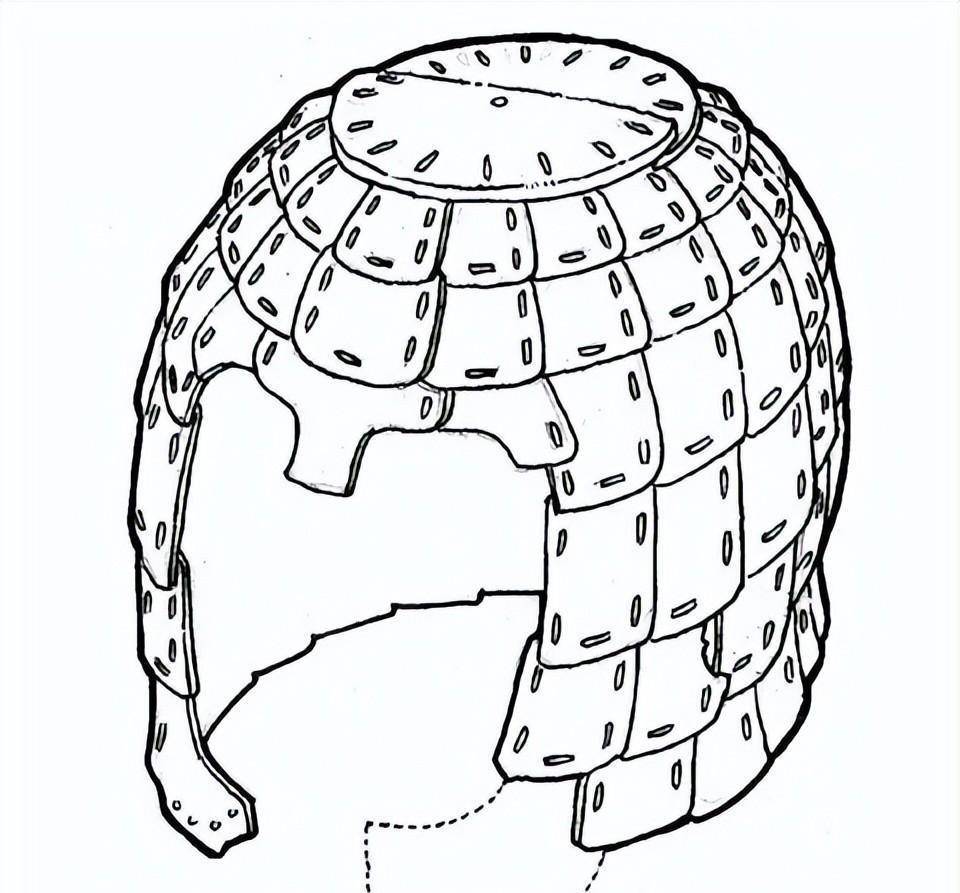

战国的兜鍪形一直沿用到秦汉时期。秦始皇墓墓坑出土的窦某石与燕夏都出土的第一块几乎一模一样,只是整体下缘增加了一排吊边,以加强对脖子的保护。徐州楚王陵中出土的西汉斗牟。悬垂的边缘增加了两排,整体抬高,使整个顶部不再靠近头顶,这使得兜鍪更耐砸和切割,加强了对头顶的保护。

西安北郊出土的一块斗牟由椭圆形铠甲碎片组成,牟的背面有垂领铠甲,其长度超过两侧颊甲的长度,与之分离,这种形式开创了顿项(顿项, 保护面部和头部并与头盔连接的部件)在以后。

胄在魏晋南北朝

胄在魏、晋和南北朝,在河北、辽宁等地的北朝,十六国墓葬都有实物出土。至于胄的身体,有的则是用四件大铠甲一起装的,有的还是全身用小铠甲件缀在一起的。但他们都有西汉式的敦襄。它们配备了装饰羽毛和垂直管。

只有一种周体长条纹,这在东汉很常见。接下来披着四排敦祥组成的小铠甲,但没有头盔顶端,后面是分开的。这个裸照周应该覆盖帽子的外面,或者装饰在皮帽身体外面。但从北朝的雕像头像可以看出,它更有可能绑在帽外。在西汉齐王陵中也发现了这样一个赤裸上身的周,似乎属于一位高级将领。

春秋战国时期,南北朝、辽西夏时期均采用铁青铜胄,基本结构无重大变化。我们可以在明清时期看到很多周,头盔顶部垂直管的装饰非常醒目。明朝周朝的顶端有时用羽毛装饰,同时也插入小旗,这种装饰被称为英,是对武官功绩的认可。

盔的定义和类型

盔是一个现代术语。山东南宋陵墓出土了一顶带帽檐的铜盔,所以后来习惯上把带帽檐的胄统称为盔。而反过来,隋唐之后的兜鍪和周混为馗,比如凤翼馗是宋代最流行的馗,上面没有头盔帽檐。所以,隋唐以后的头铠,除了周有明显特征的,都属于隽的范畴,尤其是带帽檐的。

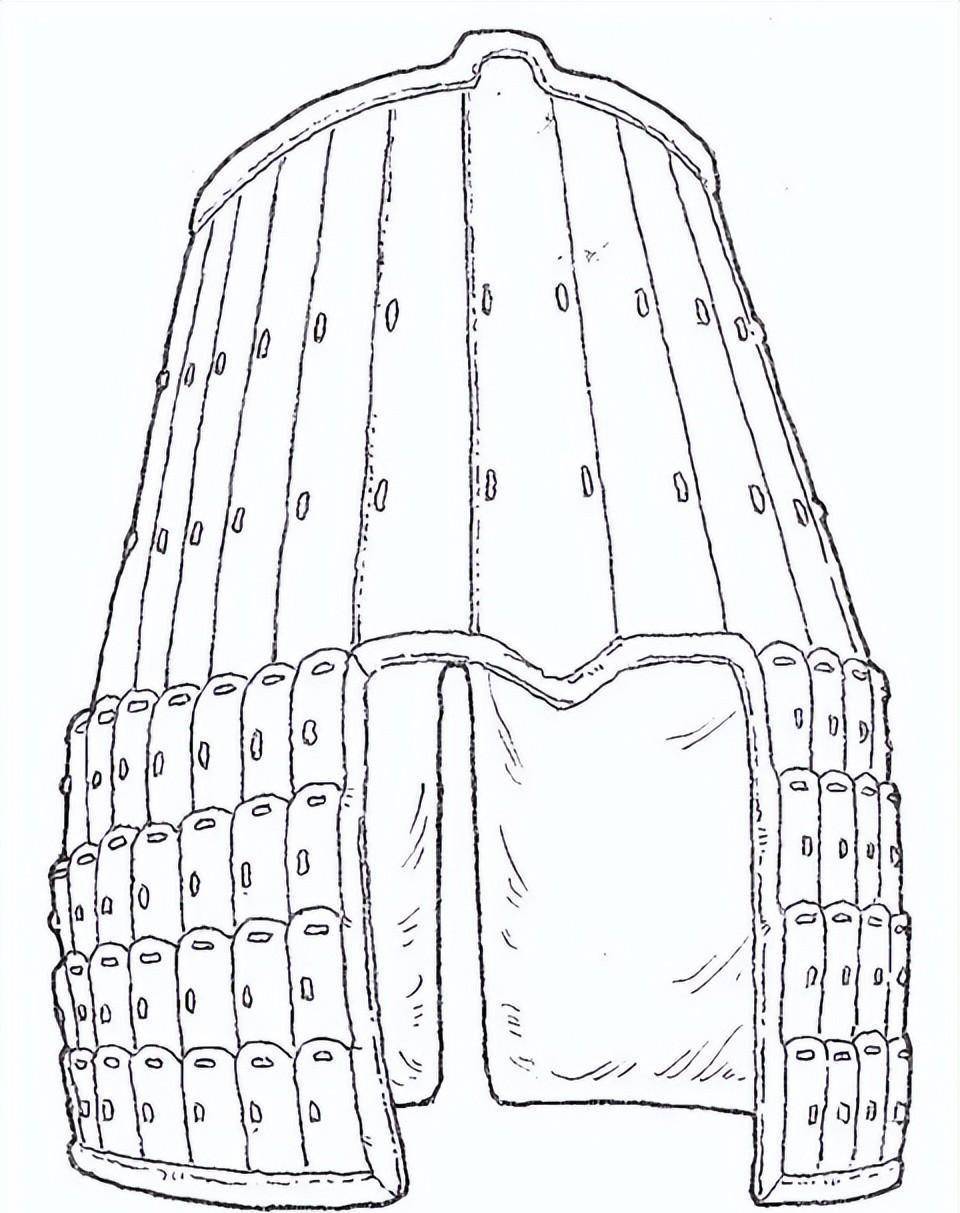

唐代的馗在黑龙江省宁安市出土,馗的身体用十二块铁片铆接,头盔顶部有铁球,头盔两侧后部应该有悬挂的敦翔。这种唐代的盔,在其他一些文物中经常能看到,说明这种奎在很长一段时间内很常见。

元、明、清三代的兜大多有头盔帽檐或眉罩,形状相似。唐末五代,逵顶开始流行雕刻装饰,在宋、元、明三代也风靡一时。与此同时,唐代敦襄的结构开始发生变化,有的反射性向上再向下折叠,有的侧面斜向外滚动。

卷起的敦香最终演变成馗口的装饰品。北宋以后,敦襄恢复了原来的形状,越来越大,有的覆盖了整个肩膀,一直延伸到后面。

超大墩翔的凹凸不平的表面相互摩擦,影响了头部旋转的灵活性,所以从宋代开始流行武将佩戴“肩巾”,主要用作垫片,以减少敦襄与铠甲之间的摩擦阻力,但后来成为不穿盔甲时也喜欢系带的服装配饰。

在清代,敦襄纯是用布做的,表面只用泡泡钉装饰,但面积更大,覆盖了整个下巴和脖子,取代了肩巾挡住灰尘的作用,但更多的是为了装饰而不是实用性。

责任编辑: