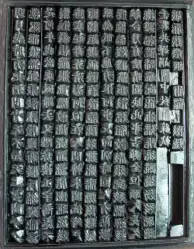

四大发明之一活字印刷术是毕昇在宋庆历年间发明的,这个大家想必都知道。

事实上, 印刷术早就已经有了,毕昇只是在原先雕版印刷的基础上对于印刷术进行改良。

印刷术作为人类文化传播最重要的工具,从古代到现代大概经历了以下几个过程:毕昇的活字印刷→元代王祯创造木活字,又发明转轮排字盘→明代铜活字出现,再到油印→现代激光印刷技术。

我们不难看到一点,就是在印刷术的发展历史上,中国人对于印刷术革新所作出的努力,比世界上其他任何国家都要多。

不过值得一提的是铅字印刷,它虽产生于国外,但仍然是在活字印刷的基础上不断完善发展而来的。1839年,英国伦敦传道会传教士将马六甲英华书院及其印书厂的华文活字和印刷机器,迁往香港。

太平天国、两广总督、上海道台、清廷总理衙门等,都先后购买过英华书院铸造的中文活字,或全套活字铜模,这是近代中文铅字印刷之始。1874年,王韬创办的《循环日报》是世界上第一家采用西式中文铅活字的华资中文日报。

那之后,直到消亡之前,铅字印刷的基本工艺都没有大变:铸字、拣字——如果发现字库中没有的字,则另行刻字、排版、上机印刷、切割、装订。这一套工序下来,费时费力,效率很低。上世纪70年代,科学出版社一本书的平均出版周期是500天,主要就是因为印刷占了大量时间。

就在铅字印刷已经占据人们的大部分时间,并且已经逐步趋于成熟,在印刷术领域,铅字印刷占有了绝对的垄断地位。而且在很长一段时间里,都难以寸进。

我们不难想象,如果当下还始终坚持铅字印刷的印刷模式,那么印刷效率的低下几乎是可以预期的,一本书需要几百天的印刷周期,根本就不能跟进人们对于书籍的需求。

就在人们以为,铅字印刷再难改变的时候,谁都想不到,铅字印刷居然在一夜之间销声匿迹。

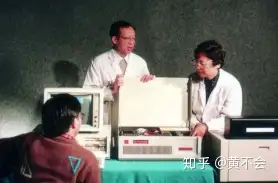

在这里就必须提到另一位,可能和当年改善印刷术的毕昇一样了不起的,另一位中国人——三院院士、北大方正的奠基人,北大王选。

1987年5月,《经济日报》的四个版面全部都用上了激光照排,世界上第一张用计算机屏幕组版、用激光照排系统整版输出的中文报纸诞生。

随即,1988年,《羊城晚报》开始试运作北大方正激光照排系统。1990年5月31日凌晨2时12分,《湖南日报》历史上的最后一块铅版排完了。老工人师傅沈钥情不自禁地在上面写道:“最后一张清样,5月31日早2时沈钥与你告别。”在场的人也在清样上郑重签名。1994年《西藏日报》也开始使用方正系统,至此,全国省级印刷厂,99%迎来了光与电。

国家经贸委在1999年底下达的第16号令《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(第二批)中已经明文规定,2000年淘汰全部铅排、铅印工艺。也因此,2002年中华书局出版的的《沈曾植集校注》和《绎史》极有可能成为中国最后的铅排书了。

而个中原因,出版社人员是这样解释的:“中华书局其实也是早就使用新技术了。只不过,这两套书从作者交稿到编辑出版由于种种原因历时将近10年,当时,铅排工艺还没有淘汰;而发布文件时,《绎史》已经编排好,《沈曾植集校注》也只剩下收尾了,全部废掉重排实在可惜。这两套书实际上是赶在印刷厂设备淘汰之前抢印出来的。”

中国印刷业,告别了铅与火,迎来了光与电。

顺带说一句,文中提到的王选,被誉为“当代毕昇”,可以说是他一手导演了铅与火的谢幕。虽然说,看上去只是从铅字印刷改进到了激光印刷,但是这背后的故事却不是那么简单。

1974年8月,在周恩来的支持下,国家批准设立了中国重点科技攻关项目——汉字信息处理系统工程,也就是748工程,北京大学1975年就开始这一项目的研制。王选作为总负责人遇到的困难并不少。

首先就是汉字的特殊性,和国外的特定的字母组成的多音节语言不同,光康熙字典收入的汉字就有四万七千多个,光常用字也有五六千个。加上字体和字号的繁多,汉字印刷需要的数据量可能有上千亿字节。可是当时国产的计算机内存总共不足7MB,连沧海一粟都算不上。为了解决汉字的存储问题,王选用轮廓加参数的方式描述汉字字形,使得汉字的存储量被总体压缩至原先的1/500-1/1000,并实现了最小程度的失真与变形。

随后,王选又改进了一系列技术,使得压缩后的汉字能够快速还原,且保真率高。实现了汉字的计算机存储与输出。这对于中国汉字计算机历史,有着重要意义。

这还并没有结束。

解决了汉字在计算机中的输入与存储,王选更多为人所知道的,是他的激光照排系统。1979年7月27日,在北京大学的计算机房里,王选通过自己研制的激光照排系统,经过几十次试验后,我国第一张采用汉字激光照排系统输出的报纸样张《汉字信息处理》终于在未名湖畔诞生了。1980年9月15日上午,输出了我国第一本用国产激光照排系统排出的汉字图书——《伍豪之剑》。

之后,历史的车轮滚滚向前,在1993年,王选设计的第五和第六代照排控制器,完成了“北大方正电子出版系统”。这套国产的照排系统一经商业化立刻验证了优胜劣汰的商业规律,迅速占领了国内报业和书刊的大部分市场。至此,在中国的现代印刷术历史上,再无国外人的一席之地。

这也就出现了文章上面的那一幕——国家经贸委在1999年底下达的第16号令《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(第二批)中已经明文规定,2000年淘汰全部铅排、铅印工艺。

这些资料都是在网上我搜集到的。

而在这当中最让我惊奇的一点就是,印刷术作为四大发明众人皆知,可是真正让汉字自如出入计算机,改变了我们当代汉字的印刷方式的人王选却鲜为人知。

这可能和他的低调有关系。王选后来的职务有很多,包括中科院院士、工程院院士,包括政协副主席,可是他为人特别谦虚低调,他在很多场合的头衔也就仅仅是北大计算机科学技术研究所教授王选。

他获得过国家最高科学技术奖,但他获奖后却说:“我38岁时,站在研究的最前沿,却是无名小卒,58岁时,成了两院院士,但是两年前就离开了设计第一线,到现在68岁,得了国家最高科技奖,但已经远离学科前沿,靠虚名过日子。”

我想这就可能就是那个时代学者的风度与风骨。