某些场合可以不标调,这是在《汉语拼音正词法基本规则》里规定的:

汉语拼音正词法基本规则_百度百科

至于原因么,有很多。场景的原因,国际化场景中,常用的语言及其使用者基本都没有声调,你标了人家也不懂啊。恐怕只有在华人社区里才懂这些声调符号的含义。再说就算标了,他们也读不出来的。。。。

形式上的美观原因,全部标声调,看上去是很乱的,对于习惯没有标调的人来说(还是回到上面的原因,毕竟汉语国际化程度跟其他语言比还是差很多的,哪怕是德语西班牙语法语这些使用人数比较少的“小”语种)。

技术上的原因,以前的印刷系统一些字母没法显示或者打印,如ü。德语西班牙语法语的印刷文献更早。毕竟汉语拼音方案是上世纪五六十年代才有的,到现在也不过几十年,跟那些有几百年印刷史的“小语种”不能比。现在虽然的数字化输入、排版虽然问题不是太大,但中国自己的《正词法规则》已经规定可以不标调,人家当然按你的规定不标调了。

汉语声调标识跟其他文字必有附加符号还有个不同,是每个元音的标调基本都有四种(除了某些不能拼合的),所以不是整体认知,就是说一个a你得特别留意上面究竟是哪个声调符号,这要比作为整体认知的字母+符号更困难。。。就算是中国人,没有汉字,只读汉语拼音,你的速度也要慢很多。

关于是不是用曲折形式,变换字母来表示声调,是衡量了复杂度最后决定用声调符号的。这在很多史料、研究文献里都有记录,摘一段苏培成的访谈:

1928 年制定了 《国语罗马字拼音法式》,1931 年在前苏联的海参崴制定了 《北方话拉丁化新文字》。 这两套方案本身也有不足:前者用变换字母的组合来表示声调,非常复杂,难于推行;后者只拼写方言, 不拼共同语,不标记声调,不适合学习和使用。

(《汉语拼音及其正词法是中华优秀文化 ———访问苏培成、彭泽润、李志忠》,江西师大学报2020.4)

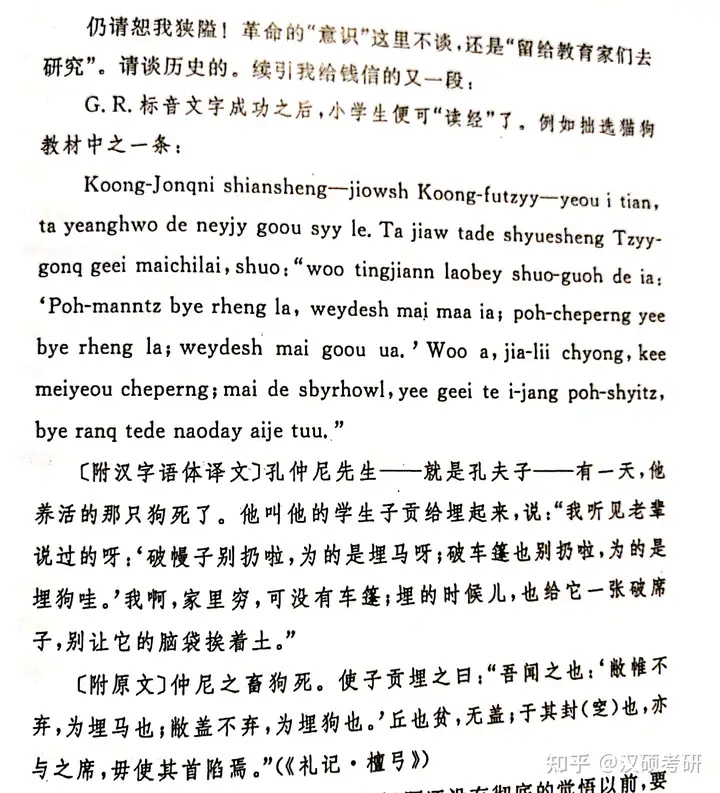

再举个黎锦熙《国语运动史纲》里的例子: